今回はタンパク質についての投稿となります。

ダイエットブームの中、タンパク質を摂れ!という言葉をよく耳にしませんか?

これには理由があるんです。

タンパク質の重要性について知ってもらい、普段の食事に活かしてもらえればと思います(^^)

まず、タンパク質とは?

人間の体は十数万種類のタンパク質で構成されています。

筋肉や内臓・骨・皮膚・髪・血液・ホルモン・酵素・免疫物質などの材料として

タンパク質は利用されているのです。

では、タンパク質が不足するとどうなるのでしょうか。

①筋肉量が落ちる

過度な食事制限や運動量が多く、エネルギーが足りない場合、

筋肉を分解してエネルギーを捻出します。

人間の体の中では、タンパク質の合成と分解が常に行われていますが

この場合、材料が足りず合成よりも分解が上回ってしまうのです。

筋肉が落ちると、代謝が落ち、ダイエットの効果も薄れてしまいます。

②むくみ

血中に存在するアルブミン。

血管内と細胞の水分量を調節する働きがあり、タンパク質で出来ています。

材料のタンパク質が不足し、アルブミンが不足する(血管内のアルブミン濃度が薄くなる)と

血管内と細胞の濃度を一定に保とうとして、血管外(細胞)に水分を移動させます。

これにより、むくみの症状が出てしまいます。

③髪や肌に影響が出る

髪・肌も色んなタンパク質からできています。

そのタンパク質が不足すると、

髪が傷みやすくなる・艶が無くなる・肌のハリがなくなる・乾燥しやすくなる・・・etc

容易に想像できると思います。

女性は特に気になるところですね。

外部からのケアはもちろんですが、食事の影響を大きく受けるので

内部ケアを甘く見てはいけません。

④免疫力の低下

ウイルスや細菌が体内に入った時、体の中で働く免疫機能。

この時に働く免疫細胞や抗体の主成分はタンパク質です。

タンパク質不足により、免疫機能が正常に働いていないと

風邪を引きやすくなったり、悪化したりするかもしれません。

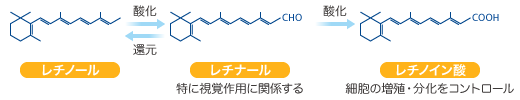

⑤集中力・思考力の低下

やる気や集中力に関わる神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン・アドレナリン)も、タンパク質を原料にしています。

このバランスが崩れたり、不足すると

集中力・思考力の低下に陥ってしまいます。

もちろん、タンパク質不足だけが原因でないこともありますが

こういった症状を引き起こさないためには、

必要量のタンパク質摂取が重要なんです。

続いてここからは、食事から摂取できるタンパク質について見ていきます。

代表的な6種類。

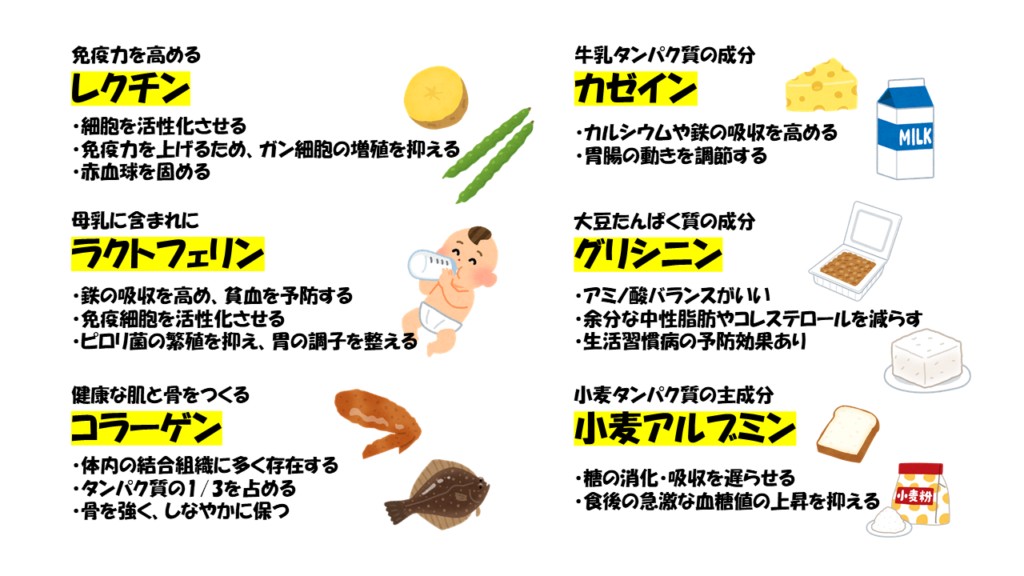

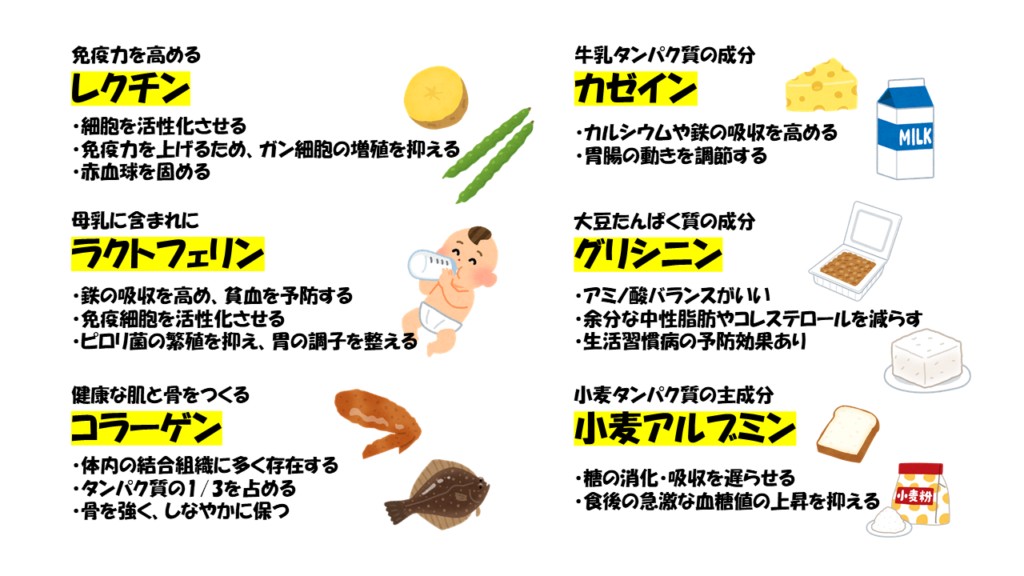

食品に含まれる6つのタンパク質

食品に含まれる6つのタンパク質

①レクチン

免疫力を高める作用があります。

豆類やナス科(ジャガイモ・茄子・トマト)の植物に多く含まれているタンパク質です。

灰汁の原因はこれです。

(茄子やジャガイモを切った後水にさらすのは、このレクチンを取り除くため。)

豆類は煮たり、発酵させることが必須!

生で食べるとお腹を壊すことがあるので、注意してください。

②ラクトフェリン

母乳に含まれる成分です。

腸に届くと作用を発揮しますが、

タンパク質分解酵素や胃酸にとても弱いため、

食事から摂取するのは難しいです。

赤ちゃんの場合、酵素や胃酸の働きが弱いため、

母乳のラクトフェリンがしっかり働いてくれます。

③コラーゲン

美肌には欠かせない成分ですね。

お鍋やスープに入れるのが流行っているみたいですが、

コラーゲンは熱に弱いので、ドリンクやサプリメントでの摂取が効率的です。

また、体内で分解されてしまうので

再びコラーゲンとして活用できる確率はあまり高くありません。

ただし、必須アミノ酸を多く含んでいるので、優秀な栄養源と言えますね。

④カゼイン

牛乳に含まれるタンパク質の80%がこのタンパク質です。

(残りの20%はホエイたんぱく)

プロテインでもカゼインやホエイ・ソイなど、いろんな種類がありますよね。

筋肉の分解を抑制する作用があり、

消化吸収が遅いため、筋トレをされている方は夜に摂取するのがオススメ。

血中のアミノ酸濃度を長くキープできるので、寝ている間も効果が持続します。

⑤グリシニン

大豆に含まれるタンパク質の約半分を占めます。

動脈硬化や心筋梗塞の予防効果も期待でき、

生活習慣病が問題視されている現代人には、積極的に摂りたい成分ですね。

⑥小麦アルブミン

小麦たんぱくの主成分です。

食後血糖の上昇を抑える作用があり、糖尿病の特定保健用食品として認可されています。

ただし、小麦製品には糖も多く含まれており、

食べ過ぎは血糖値上昇の原因となりますので、注意が必要です。

タンパク質と一言で言っても、

食品によって種類が全然違うんですね。

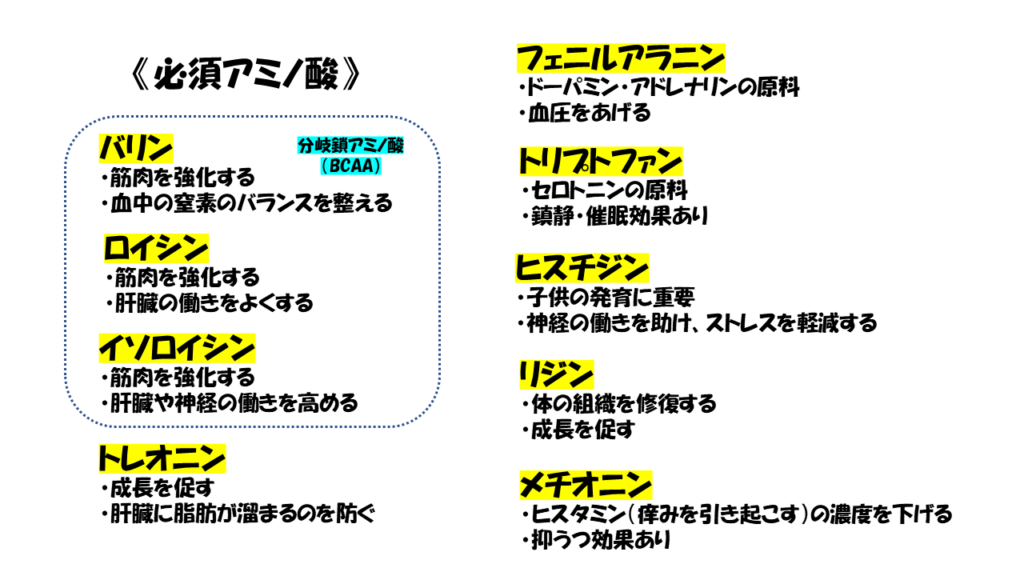

次回はもう少し掘り下げて、タンパク質を構成するアミノ酸について

考えてみようと思います。

このアミノ酸の種類や組み合わせが重要だったりします。

では、今日はここまでです(^^)/